Por Sergio Negri

Texto inspirado en el capítulo respectivo del libros del autor aún no editado sobre la relación de Borges con el ajedrez.

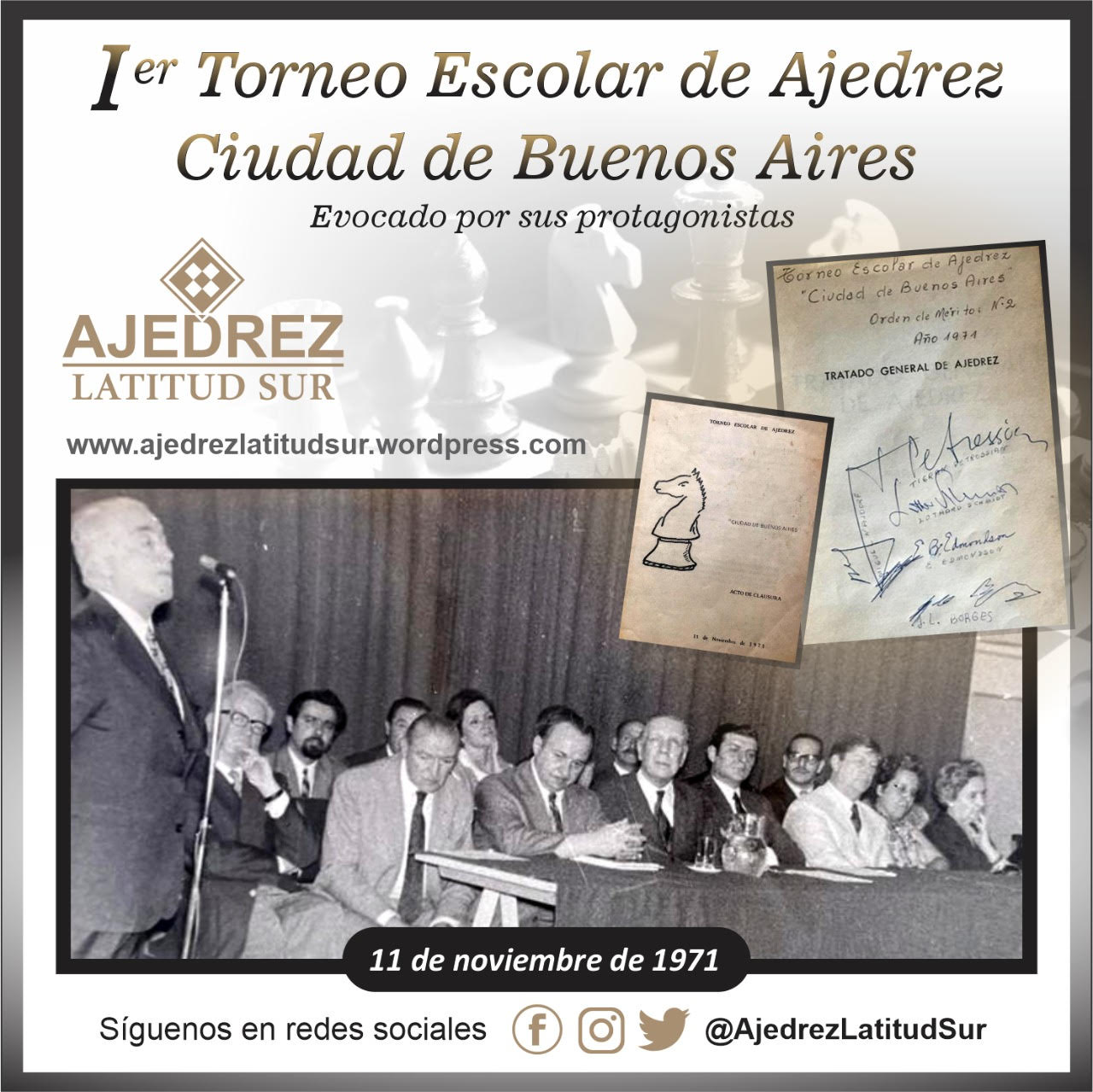

Día primaveral soleado en la ciudad de Buenos Aires. 11 de noviembre de 1971. En un algo aristocrático predio, que recordaba mejores tiempos, se aprestaba a iniciar la ceremonia de premiación del primer torneo de ajedrez escolar de la capital argentina.

Los niños de escolaridad primaria que habían llegado a la instancia final de una prueba que congregó a más de veinte mil alumnos, estaban prestos a recibir sus respectivos reconocimientos, después de una gigantesca sesión de partidas de simultáneas que dieron maestros locales.

Se vivía, en este rincón del planeta, un clima de cierto frenesí por el milenario pasatiempo habida cuenta de que, pocos días antes había terminado en la capital argentina el match por las semifinales del campeonato mundial entre Bobby Fischer y Tigrán Petrosián.

Eran los tiempos de la Fischer-manía, en el mundo del ajedrez, y de la Guerra Fría en el planeta visto como un todo. En Buenos Aires se estaban intersectando, de alguna manera, ambas líneas paralelas, evidenciando que el ajedrez una vez más podía ser visto en tanto simulacro de guerra.

Todo dispuesto, pues, para un acto que iba a ser observado por ojos infantiles. Algo de solemnidad, con la imponente presencia de funcionarios y dirigentes en el estrado, quienes se preparaban para dar sus respectivos discursos. Podría creerse que ese halo de ceremonia dimanaba tanto del ideario que caracterizaba a la institución escolar, como del clima político más general que se vivía entonces en un país gobernado, ¡una vez más!, por militares que habían interrumpido el orden constitucional, como tantas veces se diera durante el siglo XX en un país por siempre vacilante.

Mucha expectativa para niños que venían de compartir batallas frente a tableros de formato escaqueado y que estaban por recibir un legado muy preciado. Es que, ese día, un señor septuagenario que no era ni funcionario ni estrictamente alguien de la organización o del universo del ajedrez, habría de hacer uso de la palabra. ¡Y vaya que lo hizo!

Discurrió sobre ajedrez, apelando a una mirada que conjugaba perfectamente lo poético con la profundidad del pensamiento, invitando a concebirlo, y eso lo sabrían inevitablemente esos niños más tarde, desde una perspectiva metafísica. Ese señor septuagenario no era otro que Jorge Luis Borges.

Al salir segundo en la competencia, un niño habrá de recibir en calidad de recompensa un libro que contaba con varias rúbricas, entre ellas la del mencionado excampeón del mundo Petrosián y la de Miguel Najdorf el mayor ajedrecista argentino de la historia.

Al cabo del acto, no sin timidez, quizás para estar a tono en ese aspecto con el escritor, se acercará a este y, sin percatarse de su ceguera (tampoco conocía desde luego su obra), le pediría que firme el ejemplar, el que desde ese mismo instante se convertirá en un auténtico tesoro personal que le marcará una senda futura en la que el ajedrez y la literatura serán parte esencial de su ser.

¿Y qué sucedió con Borges aquella vez? En futura investigación se podrá determinar que el poeta fue presentado como alguien que “de puro argentino, es universal”.

Habló por lógica de sus sonetos, enfatizando su vínculo con la idea de infinitud (“¿qué Dios detrás de Dios la trama empieza…?”), una de sus reconocidas obsesiones argumentales. También se ocupó de cuestiones etimológicas, particularmente del origen de la expresión “jaque mate”. Habrá de caracterizar al pasatiempo como una de las “aventuras mentales” que resultaba “afín de la magia, ese mundo artificial creado por el hombre”. Y se refirió al complejo y algo descomunal ajedrez del no menos exuberante líder turco-mongol Tamerlán.

Aludiendo a su ceguera, confesó su pesar al no poder releer a Ezequiel Martínez Estrada, el pensador argentino fallecido unos años atrás (en 1964), un apasionado por el ajedrez al que le dedicó memorables reflexiones.

Borges, se abstuvo de comentar (¿por necesidad de brevedad?, ¿por humildad?, ¿por pudor?), que años antes había personalmente evitado que se perdieran esas reflexiones ajedrecísticas cuando rescató los manuscritos que Martínez Estrada había arrojado al fuego.

Mas, frente a los educandos, lo que Borges narró fue la historia de un ignoto ajedrecista de las pampas quien jugando una partida contra un gringo, tras la cuarta jugada, con un solo movimiento de su mano contrariado por la evolución de los acontecimientos “barrió” con todas las piezas de su adversario, dando por interrumpida la partida.

Este, sorprendido, inquiere a su rival sobre los motivos del agresivo proceder a lo que el paisano habrá de responder, tan escueta cuan misteriosamente: “Es el entrevero”.

Al recordar este relato, creemos ahora advertir ecos de la Milonga de Jacinto Chiclana, esa que Borges había escrito en 1965 y quedaría inmortalizada con la música de Astor Piazzolla, la que comienza diciendo:

“Me acuerdo, fue en Balvanera / en una noche lejana, / que alguien dejó caer el nombre / de un tal Jacinto Chiclana. / Algo se dijo también / de una esquina y de un cuchillo. / Los años no dejan ver / el entrevero y el brillo”.

Un Borges cautivando a su audiencia con sus historias, con su sensibilidad, con su ilustración, con su inteligencia, con su saber. Un Borges que discurría de tema en tema yendo del ajedrez al “entrevero”; combinando lo profundo y lo coloquial; entregando por igual retazos de metafísica y de poesía gauchesca. Un Borges en plenitud pues, aportando la perspectiva de los hombres y la de los Dioses.

A esa audiencia asombrada por lo que escuchaba integrada especialmente por niños que, más allá de la comprensión literal, en algún punto recibían el preciado legado de sus palabras, le dejó como mensaje final la idea de que el ajedrez era una suerte de bálsamo que permitía:

“…olvidarse del propio Yo, con sus pocas felicidades, pero con tantas desventuras”.

Dentro de esa audiencia estaba, como venimos expresando, un niño, ubicado entre tantos otros, que había resultado subcampeón del torneo. Un niño que en ese tiempo estudiaba en una institución pública cuyo director era el hijo de la extraordinaria poeta argentina Alfonsina Storni. Un niño que, alentado por ese suceso, iniciaba a partir de ese instante un camino más desafiante dentro del mundo del ajedrez, juego que había descubierto muchos años antes cuando observaba con entusiasmo y fruición una serie policial norteamericana que en la Argentina se conoció bajo el título de Ajedrez Fatal.

¡Y claro que hay una fatalidad en todo esto!

Ese niño, años más tarde, confirmaría el placer por la lectura y descubriría el de la escritura. Ese niño, al cabo del tiempo, explorará la relación entre el ajedrez y la literatura.

Ese niño, devenido en adulto investigará el vínculo estrecho entre Borges y el ajedrez, estableciendo que el juego en el autor fue un elemento icónico, a la par de, por caso, los espejos y los laberintos. Y podría incluso asegurar que el escritor argentino se convirtió en un auténtico demiurgo de un universo de ajedrez, de profunda raíz metafísica.

Ese niño, hoy adulto, los invita a volver a reparar en la magia, el misterio y la sabiduría del poeta.

Ese niño, hoy adulto, recuerda aquel momento, de esa soleada tarde citadina de 1971, no sin emoción.

©ALS, 2022