Por Sergio Negri

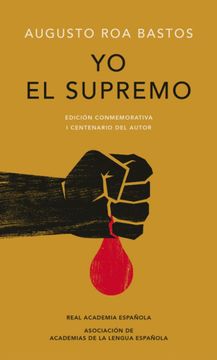

Augusto (José Antonio) Roa Bastos, el máximo escritor paraguayo, nacido el 13 de junio de 1917 y muerto el 26 de abril de 2005 en ambos casos en la ciudad de Asunción, quien recibiera el Premio Cervantes en 1989 y a quien se le debe esa extraordinaria novela de 1974 Yo el Supremo, en otro trabajo de ese género, Vigilia del almirante, que es de 1992, se refirió con cierta fruición al ajedrez.

En efecto, en la parte titulada “La Reina alférez”,[1]además de dar precisiones respecto del tránsito de la vieja pieza de alférez que en la tradición española se convirtió en la Edad Media en la de la reina, hace alusiones a Alfonso X y a los propios orígenes del juego, en un extenso pasaje que, particularmente desde la lógica y etiología del juego, nos resulta imperdible:

“No me preocupan los mandrias de la escuadra. Me inquieta el desajuste en la marca de las ampolletas. Estos dos tiempos me dan la sensación de que vamos mareando por dos caminos diferentes. Demuestro a los alzados que no les temo echando largas parrafadas con fray Buril sobre las Sagradas Escrituras, o jugando al ajedrez con el veedor real Rodrigo Sánchez de Segovia, tuerto de un ojo y miope del otro. También con el otro Rodrigo, el corcovado Escovedo, escribano de toda la armada, y con Pedro Gutiérrez del Oro, repostero de estrados del Rey. Me ha puesto el Joan de Coloma la peor gente para vigilarme. A los tres les tengo ganadas en total, sino la confianza, al menos las famosas Siete Partidas que Alfonso el Sabio le ganó a su gran visir poco antes de morir de aflicción guerreando contra su hijo Sancho, el usurpador. Mi fuerte son los movimientos con la Reina alférez, hacia la que ellos sienten supersticioso temor. No se atreven a tocar la pieza como si de la propia Reina se tratara. Lo tengo que hacer yo, en lugar de estos pusilánimes, con delicadas genuflexiones del índice y del pulgar como si hincara las rodillas ante Su Alteza Serenísima la Reina. Ellos inclinan sus cabezas en señal de acatamiento pero también, los muy hipócritas, para acechar más de cerca mis rápidos y sigilosos movimientos de prestidigitación sobre el tablero. Se quedan estupefactos. Por más que hagan no alcanzan a distinguir la añagaza de la trácala. El escribano Escovedo vuelca suavemente el rey sobre el tablero, aceptando su nueva derrota. Levanta la reina con enorme respeto y fatiga y la hace girar entre sus dedos observándola a contraluz por todas partes.

—¿Por qué designa su merced esta pieza como la reina alférez?

—El asunto es simple y remoto, escribano. Cuando el ajedrez fue descubierto en la India en el siglo VI, el llamado por los indios Shaturanga era ordinariamente un juego de guerra. Lo sigue siendo; la única guerra matemática y emblemática del mundo civilizado. Contendían en él los cuatro angas, o sea las cuatro armas llamadas hoy infantería, caballería, los carros y los elefantes. El Sha, el rey varón, era ya entonces la pieza central del juego. Su pérdida es irreparable. El que pierde el rey, pierde la partida. Continúa siendo lo mismo después de casi diez siglos. Lo que hace la perfección del juego-ciencia, proclamó el Sabio Rey Alfonso, es que sus lances no propenden al triunfo de lo mío o lo tuyo, sino al triunfo de la inteligencia en abstracto. Aquí, la suerte del uno no insulta la mala suerte del otro. Escovedo, obtuso a todo lo que no sea su péñola escribana, parpadea sin entender.

— ¿Y la reina? No existía. La guerra no es el lugar adecuado para una dama. En su lugar, al lado del rey, se hallaba el gran visir, o farzin. En los tratados de los Juegos de Axedrez que mandó compilar Alfonso el Sabio, el gran rey de las Partidas, el visir o farzin se llama Alferza, o sea alférez mayor.

— ¿Cómo el alférez mayor se convirtió en dama, es decir, en reina?

— De la manera más natural. No era una cuestión de familias dinásticas sino de biología y fisiología. La existencia de los géneros, llamados naturales, reposa en una razón central que es la clave misma de la sobrevivencia de la especie humana: el hombre, aunque sea rey, no puede existir sin una mujer.

— Pero está el hombre… No se puede eliminarlo así como así. El género masculino es la columna de la creación —arguyó Escovedo desde su recalcitrante misoginia.

— Los géneros no son modos puramente biológicos de existencia. No se reducen a una mera anatomía de órganos genitales. Responden a una ley de la naturaleza bajo la cual masculino y femenino, macho y hembra, tienen funciones específicas, inmutables e impermutables. Esto es así desde el comienzo de los tiempos. Si este orden se perturba la especie humana entera puede sufrir una catástrofe, extinguirse, desaparecer. Por ello, el Alferza, o alférez mayor, se transformó en Reina alférez junto al Rey. No es sólo una cuestión de nombres. Es una cuestión de espíritu. Lo dice el P. Elio Antonio de Nebrija en su Gramática de la Lengua Castellana que ha dedicado a Su Alteza Serenísima la Reina Católica.

— «De todas las comparaciones que se pueda imaginar, la más demostrativa es la que se establece entre el juego de la lengua y una partida de ajedrez. En ambos juegos estamos ante un sistema de valores y asistimos a sus modificaciones. Una partida de ajedrez es como una realización artificial de lo que la lengua nos presenta bajo una forma natural…» — tosió gravemente el escribano, hundido en una ácida niebla.

—Es también lo que ocurre en la relación carnal hombre/mujer. Pero en este juego, la mujer es la pieza vital. Y es muy difícil que sin la Reina alférez el Rey más poderoso de la tierra gane una batalla. Ni en el tablero, ni en la guerra, ni en la batalla de la vida. El juego del ajedrez es una guerra figurada contra las guerras reales.

— Siguen existiendo las dos —ironiza Escovedo.

— En el tratado de los Juegos del Axedrez, mandado compilar por el Rey Sabio, se cita un viejo proverbio anónimo: Meum et tuum incitant omnebellum.

— ¿Dice usted que si no hubiera lo mío y lo tuyo no habría más guerras?

— Exacto. No lo digo yo. Lo dice un proverbio de los tiempos del Rey Sabio.

— Lo que es a mí, los manes del ajedrez no me han permitido ganarle una sola partida.

— Vea, Escovedo — le dije con voz gruesa —. En el ajedrez no hay uno que gana. Sólo hay uno que pierde. Y ése merece que se le corte la cabeza”.

Roa Bastos, en su obra más trascendente, Yo el Supremo, de 1974, inspirada en la figura de José Gaspar Rodriguez de Francia (1766-1840), “dictador perpetuo” del Paraguay desde 1814 hasta su muerte, ubica al ajedrez en esos previos tiempos al hacer las siguientes referencias, en la cual se usa como parábola al juego para describir la situación política por la que se atravesaba:

“La parodia de la Restauración favoreció finalmente a la causa de la Revolución, ocultándola en sus comienzos en una nube de humo. Por el momento convenía que Yo, su director y jefe civil, apareciera como el árbitro de la conciliación frente a las fuerzas en pugna para la institucionalización del país. He de hacerlo, proclamé, sobre la base de coincidencias mínimas, de modo tal que ninguno de los partidos o facciones pierdan su identidad e individualidad. (Al margen: esto sí era una media verdad; en cuanto a “coincidencias mínimas”, no había ninguna; la entera verdad habría sido decir “connivencias mínimas”.) Yo las iba a usar sobre el tablero de acuerdo con la estrategia pausada e inflexible que me había impuesto. El azar comenzaba a colaborar conmigo. Ya había sacado de en medio al alfil de Somellera, al caballo de la Cerda y a otros peones porteños, que de paso habían dejado peladas las arcas del Estado. Ya no me detendría hasta el jaque mate con o sin bombilla. Claro, ustedes no conocen el regio juego del ajedrez, pero conocen a la perfección el plebeyo juego del truco. Hagan de cuenta que dije: Hasta no tener en la mano el As de Espadas y hacer saltar la banca”.

Un Roa Bastos al que evidentemente el juego de ajedrez le resultó particularmente cercano, con importantes referencias en dos de sus novelas emblemáticas, muy en particular dando cuenta de la evolución del alferza en reina y de sus significados culturales y metafóricos en un pasaje literario que, insistimos, consideramos de gran valor estético e histórico.

[1] Roa Bastos se inspiró en un texto del profesor Miguel Cereceda (teórico y crítico de arte nacido en 1958) llamado El origen de la mujer sujeto (Editorial Tecnos, 1996) quien a su vez se basó en un trabajo de 1939 de Denis de Rougemont (1906-1985), el que se nutrió de una obra de Georges Boulanger (1837-1891) del siglo XIX. Intertextualidad, intertemporalidad y metaliteratura, para referirse a un tema básico de la historia del juego: saber cómo y porqué apareció la pieza de la dama (de la reina) en el ajedrez.

Rougemont abreva en la clásica tradición que asocia ajedrez y guerra, precisando, y recurriendo para ello a su vez en El gran siglo de Boulanger, dando a su entender cómo se produjo el origen de esta visión: “El esfuerzo de los hombres de guerra en los siglos XVII y XVIII será dominar el monstruo mecánico para salvar, en la medida de lo posible, el carácter humano de la guerra. No se puede renunciar a las invenciones técnicas, la artillería, las fortificaciones. Por lo menos se van a multiplicar las ´reglas´ de la táctica y la estrategia, para que la inteligencia y el ´valor´ de los jefes guarde, aparentemente, el primer rango entre los factores de la lucha…´Entonces es cuando verdaderamente la guerra se parece a un partido de ajedrez. Cuando después de las maniobras complicadas, uno de los adversarios ha perdido o ganado varias piezas –villas o plazas fuertes- viene la gran batalla: desde la cumbre de alguna colina, de donde domina todo el terreno del combate, el ajedrecista, el mariscal, hace avanzar o retroceder hábilmente sus bellos regimientos. Jaque y mate, y el que pierde se retira del juego; se vuelven a guardar los peones en su caja o los regimientos en sus cuarteles de invierno y cada uno se dirige a sus pequeños negocios esperando la partida o la campaña siguiente”.

Fuente: Estudios ofrecidos al profesor José Jesús de Bustos Tovar, Volumen 2, Luis Girón Alconchel, José Jesús de Bustos Tovar, Editorial Complutense, 2003.

©ALS, 2022

Muy buen artículo. Un gran escritor demostrando su erudición en nuestro juego! ;IP Juan A. Fernández Fornés

Me gustaMe gusta

Muchas gracias Juan, un lector fan atento. En todos los sentidos posibles de la expresión. Abrazo

Me gustaMe gusta