Por Fernando Gómez Redondo

Nota de ALS:

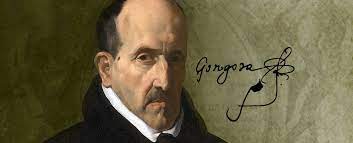

Luis de Góngora y Argote, poeta y dramaturgo del Siglo de Oro español, nacido en la ciudad de Córdoba el 11 de julio de 1561, quien habrá de fallecer en el mismo sitio el 23 de mayo de 1627), se refirió al ajedrez en su obra, tal como lo ha estudiado Fernando Gómez Redondo.

El autor publicó el 21 de septiembre de 2015, en el sitio del Centro Virtual Cervantes, en un espacio denominado Rinconete, el siguiente trabajo (en https://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/septiembre_15/21092015_01.htm):

El ajedrez y la literatura (46). Góngora

Siguiendo el rastro de pullas de Las seiscientas apotegmas de Juan Rufo, las referencias al ajedrez en la poesía de Góngora son igualmente burlescas, en correspondencia con la distorsión a que son sometidos los asuntos y motivos de la literatura cortesana —caballeresca y sentimental— que, con asiento en el siglo xv, se desarrolla en la primera mitad del siglo xvi. Tal es lo que se evidencia en un romance de 1582, con un arranque que recuerda a una conocida canción infantil contemporánea —«Ahora que vamos despacio / vamos a contar mentiras»— y que juega con el enlace de continuas paradojas:

Ahora que estoy despacio,

cantar quiero en mi bandurria

lo que en más grave instrumento

cantara; mas no me escuchan.

Se proclama la intención de decir verdades aunque nadie quiera escucharlas, pero en son de burlas, porque el poeta se encuentra desembarazado de toda pasión amorosa:

Libre un tiempo y descuidado

Amor de tus garatusas,

en el coro de mi aldea

cantaba mis aleluyas.

El poema se atiene al tópico del menosprecio de corte y alabanza de aldea, propio de las letrillas satíricas en las que se desprecia la vida cortesana y urbana —presa siempre de agitaciones y de cuidados—, contrastada con la sencillez del orden de la naturaleza; en ese marco idílico, se inscriben entretenimientos propios del ocio curial que resultan ferozmente distorsionados:

Volvía de noche a casa,

dormía sueño y soltura,

no me despertaban penas

mientras me dejaban pulgas;

en la botica otras veces

me daban muy buenas zurras

del triunfo con el Alcalde,

del ajedrez con el Cura.

Con los juegos se procede a una curiosa distribución estamental: para los laicos convienen las cartas (el «triunfo» equivale al «burro» actual), para los ordenados, el juego del ajedrez que requiere, cuando menos, el conocimiento de unas reglas que ya se habían empleado para adoctrinamientos espirituales (entregas 29 y 30). Ya Rafael Lapesa advirtió las semejanzas de este romance gongorino con el entorno en el que se engasta la figura del hidalgo Alonso Quijano, que entretenía sus largas y tediosas jornadas con algunos ratos de caza y con animadas pláticas con el cura Pero Pérez y con el barbero; de ese mundo tan alejado de la ficción caballeresca nacería un héroe con voluntad de restaurar unos ideales tan elevados que acabaría fracasando en su empeño para regresar a una aldea que, a su vez, encerraba estas formas de vida sencilla.

El tema del amor aparece en una de las letrillas que se atribuyen al poeta cordobés; el ajedrez se vincula a una relación sentimental que es vista, como corresponde al carácter satírico de estas composiciones, desde una perspectiva degradante; la cabeza del poema, o los primeros versos que dan el pie de la rima que luego se irá repitiendo, contrasta las acciones de «decir mal/decir bien» por parte de los murmuradores que se entretienen sacando faltas a los demás: «Algunos hombres de bien / viven en este arrabal, / que de todos dicen mal, / y dicen bien». El esquema propuesto se acerca al dicho actual de «piensa mal y acertarás», pues la enumeración de defectos —por medio de ese «decir mal»— posibilita un feroz análisis de los grupos sociales que se van nombrando; en una de las versiones de la letrilla es donde se utiliza la imagen del ajedrez para denigrar la falsedad de las mujeres que, a pesar de entregarse a cualquiera a cambio de dinero o joyas, aún pretendían mantener la apariencia de la honestidad, tal y como se formula en la séptima de sus estrofas:

Dicen que hay casas de fama

como ajedrez en valor,

que cualquier pieza menor

entrando llega a ser dama.

La connotación erótica es evidente: las piezas menores, o los peones, cuando llegan a la última hilera de escaques aumentan su valor convirtiéndose en damas; la situación parece apuntar a otras acciones en las que otras damas, en este caso reales, pierden, por el empuje de algún peón demasiado inquieto, lo que ya no pueden recuperar:

Entra moza y sale ama

y tal que sin ser Dios, cría.

La pérdida de la virginidad de la moza se liga a una hipérbole sacroprofana, en la que esa joven, que queda preñada por su conducta licenciosa, se compara a Dios por «criar» (‘crear’), es decir, por pretender haber quedado preñada sin contacto con varón alguno.

En otra letrilla, ésta sí de autoría segura («¡Oh, qué lindico! / ¡Oh, qué lindoque!»), anterior a 1610, plantea la misma red de retruécanos, para describir a las damas que se entregan a cualquier amante —o «peón»— y pretenden luego defender su honestidad con tanto brío como si fueran figuras de ajedrez:

Que piense un bobalicón

que no hay quien su dama toque,

y en la casa del rincón

sé que la tomó un peón

y que no la quiso un roque,

¡oh, qué lindoque!

Los dobles sentidos permiten contrastar la actividad amatoria de esta dama —despreciada por las figuras nobles (el roque) y tomada por las viles (el peón)— con la ingenuidad de su enamorado (el «bobalicón») que aún elogia su honestidad.

En otro de los romances atribuidos [«Pedro el que vivía / en más cautiverio»], anterior a 1592, y que se difunde luego en el Romancero general de 1604, se describen los pesares de un enamorado, llamado Pedro, al que su señora ha despedido con malos modos; vivía sometido a un cautiverio que lo asemejaba a los esclavos negros —era como «los monicongos»— y ahora, escapado de esa prisión, se considera «horro, libre y suelto»; el romance se inscribe, así, en la temática erotológica y, con otro sesgo, recuerda a aquel «siervo libre de amor» que dibujara, en la primera pieza de la ficción sentimental, Juan Rodríguez del Padrón, porque, despedido de su dama, había recuperado también el juicio y la cordura; este personaje gongorino aprovechará la situación para describir la vida que llevaba atado a la tiranía de su señora, que además lo burlaba con otro amante; se entiende, así, que el que era antes «diligente y bueno» se haya tornado en «perezoso / del alma y del cuerpo», a causa del «descuerno» sufrido. Cuando, por fin, cobra voz, proclama su deseo de irse «a vivir de espaçio / y a ser moço viejo», en vez de seguir ligado al capricho de esa mujer que lo había despachado con tan malos modos; expresa, entonces, su intención de ser «siervo / de mis libertades, / soberano dueño», y de sepultar a la amada «en olvido eterno»; con este propósito, describe los pesares con ella padecidos, detallando sus vicios y defectos con ayuda del imaginario asociado al ajedrez:

Son sus amadores

de axedrez trevejos,

que a un rey le da mate

un peón pequeño,

y ella, que es la dama,

anda en este juego

perdida de blancos,

ganada de negros.

Resulta eficaz el contraste entre las piezas blancas y las negras, para acusar de lascivia a su dama, por los numerosos amadores que lograban cobrarse esa pieza tan deseada; recuérdese que el amador había sido comparado a un esclavo negro —origen de la ingeniosa contraposición entre las figuras de uno y otro color— a fin de dar cuenta del dominio a que vivía sujeto; de ahí, la alegría con que se cierra este romance burlesco:

De pintar me canso;

perdónenme aquellos

que aguardando estavan

su retrato entero.

Adiós que me mudo;

señora, callemos

que, si mucho dixe,

mucho más me ha hecho.

En resumen, al margen de la pincelada costumbrista del ocio aldeano, Góngora utiliza el imaginario del ajedrez para burlarse de las «damas» caprichosas y lascivas, así como de aquellos «peones» que se sometían a su capricho.

“…Y dicen bien / Dicen que hay casas de fama / Como ajedrez en valor, /

Que cualquier pieza menor / Entrando llega á ser dama./ Entra moza y sale ama…”.